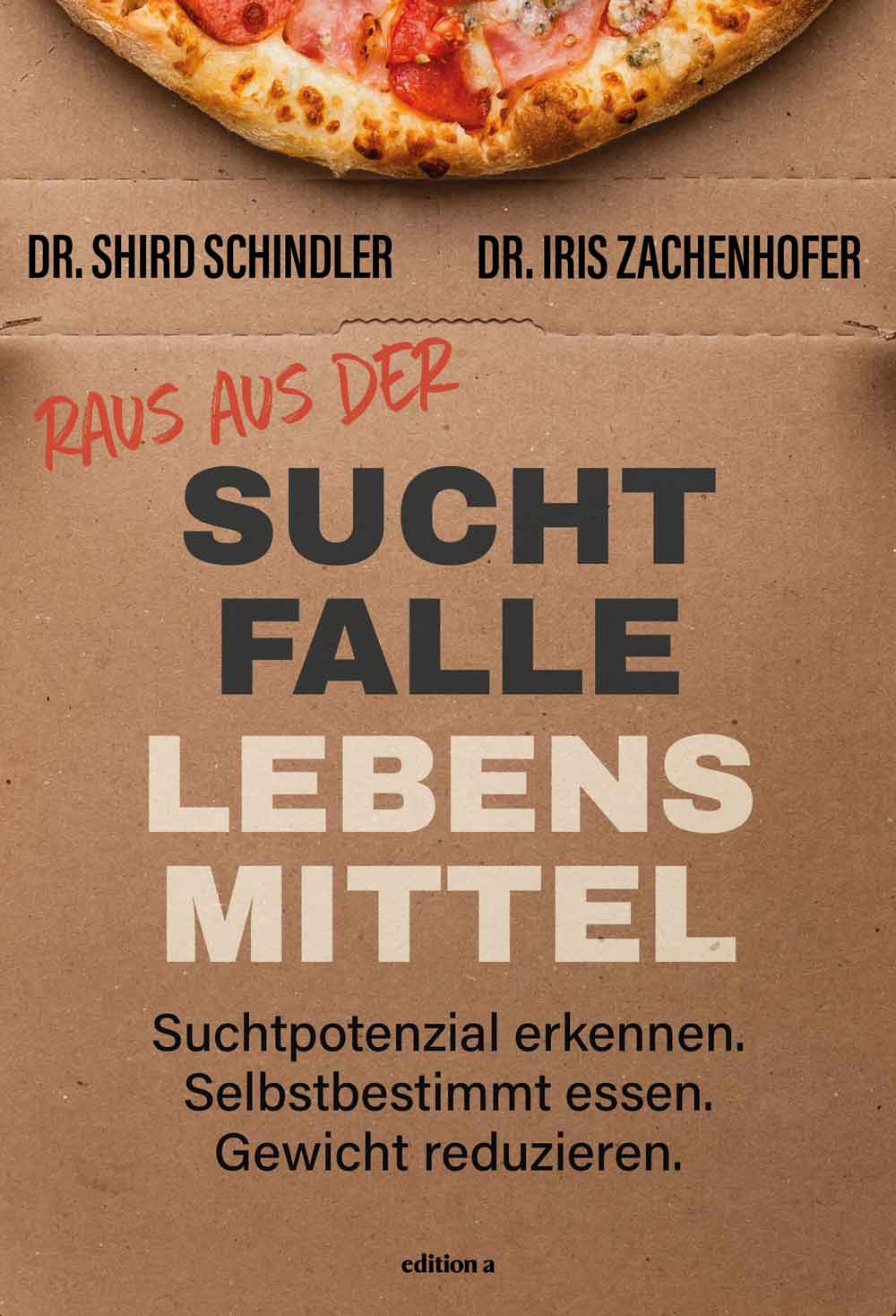

Was vom Sozialismus übrigblieb: Roman Bezjak fotografiert Sowjet-Bauten in Taschkent

- In Taschkent fand Roman Bezjak, Fotografie-Professor der FH Bielefeld und bis vor kurzem Dekan des Fachbereichs Gestaltung, ein weltweit einzigartiges Architekturensemble der Sowjetzeit vor – Manifestation einer Utopie mit orientalischer Verzierung, die in seiner Ausstellung eingefangen ist.

Bielefeld (fhb) »Taschkent ist die Stadt mit den schönsten Plattenbauten der #Welt«, sagt Roman Bezjak. Das Bonmot hat er dem Schriftsteller Martin Mosebach entliehen, der in einem Essay vom besonderen Reiz der Wohnviertel der usbekischen Hauptstadt schwärmt – »mit Beton-Erkern, kühnen Treppentürmen, mit schönen Betonschmuckteilen, Atelierfenstern, runden Kajütenluken und unregelmäßig geformten, hundertfach übereinander getürmten Balkons«.

Islamische Mosaike am #Plattenbau

Diese Beschreibung hat den Fotografie-Professor der Fachhochschule Bielefeld, der bis Anfang des Jahres auch Dekan des Fachbereichs Gestaltung war, neugierig gemacht. 2017 und 2019 reiste Bezjak nach Usbekistan, im Gepäck die digitale Mittelformatkamera und den »Architekturführer Taschkent« von Philipp Meuser. Zwei unterschiedliche visuelle Konzepte verfolgte er dabei: Zum einen den sogenannten Veduten-Stil. Der stammt eigentlich aus der Malerei und fordert eine möglichst wirklichkeitsgetreue Darstellung eines Stadtbildes mit dem Ziel, eine Wiedererkennbarkeit zu schaffen. Mit diesem Konzept war Bezjak schon in den zwölf Jahren zuvor in nahezu allen bedeutenden Städten des ehemals sozialistischen Europas architektonischen Ensembles der Chruschtschow/Breschnew-Ära zu Leibe gerückt. Zum anderen interessierten ihn aber auch die Details der architektonischen Ensembles in Taschkent, und er integrierte eine andere Blickweise auf ebenjene pittoresken Fassaden und mosaikverzierten Giebel in seine Arbeit. In Diptychen und Triptychen angeordnet, locken die von leicht versetzten Standpunkten aufgenommenen Bilder den Betrachter mit ihren stürzenden Linien und gekippten Horizonten in ein Labyrinth aus Differenzen im Gleichen. »Archeology of an Era« heißt die Ausstellung dazu, die kürzlich in der Photon Gallery in Ljubljana zu sehen war.

Das gute alte Jugoslawien als Ursprung des Interesses

Anderthalb Autostunden östlich von diesem Ort wurde Roman Bezjak 1962 geboren, im Städtchen Ptuj. Bald siedelte die Familie nach Deutschland über, kehrte aber in den Sommerferien immer wieder nach Slowenien zurück. „Die sozialistische osteuropäische Gesellschaft war also ein Topos, mit dem ich mich schon früh auseinandergesetzt habe“, sagt Bezjak. Die 70er-Jahre beschreibt er als Blütezeit Jugoslawiens: »Die Politik Titos hat gut funktioniert, er hat sowohl von den Sowjets als auch aus den USA Geld bekommen und damit die arbeiterselbstverwaltete Wirtschaft am Laufen gehalten. Die meisten Menschen konnten recht frei leben.« Und es gab Reisefreiheit, die Bezjak selbst weidlich nutzte. Mit seinem jugoslawischen Pass hatte er visafreien Zugang zu Osteuropa, aber auch zu anderen blockfreien Staaten wie Indien oder Pakistan.

Wie Utopie sich abnutzt

In dieser »guten Zeit« wurzelt Roman Bezjaks tiefe Beschäftigung mit dem Utopie-Gedanken, die in jedem seiner späteren Bilder durchscheint. Nicht in einem nostalgischen, sondern vielmehr einem pragmatischen Sinne. Vor allem sieht man in seinen Veduten, wie die Utopie sich abnutzt, im Alltag der Gegenwart ankommt – und auch scheitert. Der Zusammenbruch des Ostblocks – Bezjak hatte gerade sein Studium der Fotografie an der Fachhochschule Dortmund abgeschlossen – eröffnete ihm viele spannende Reiseziele, die er in Reportagen vor allem für das FAZ-Magazin ummünzte. Aber erst 2005, als er schon fünf Jahre lang Professor in Bielefeld war, entdeckte er die Architektur als ästhetisches und gesellschaftliches Phänomen für seine künstlerische Arbeit.

Der Beginn eines Großprojekts

»Ich wollte mir selber eine Aufgabe stellen und reiste nach Serbien«, erinnert Bezjak sich. »Das Land hatte sich ja durch die Balkankriege selbst ins europäische Abseits katapultiert.« Dort stellte sich ihm dann die Frage: Was ist eigentlich von Jugoslawien übriggeblieben? »Und das ist eben die sozialistische Moderne, die in dem Vielvölkerstaat eine ganz besonders starke Ausprägung hatte.« Die Architektur als archäologische Hinterlassenschaft des Sozialismus in Osteuropa wurde für viele Jahre zum großen Thema von Roman Bezjak. Von Tallinn bis Tirana, von Dresden bis Dnipropetrowsk dokumentierte er in seinem ebenso unprätentiösen wie disziplinierten Stil Wohnsiedlungen, Hotels, Kulturpaläste und andere öffentlich-funktionale Bauten. Das umfangreiche Projekt gipfelte 2011 in der Einzelausstellung »Socialist Modernism« im Sprengel Museum Hannover. Dazu erschien ein Katalogbuch bei Hatje Cantz.

Taschkent – eine Stadt wie aus dem Labor

Die Taschkent-Bilder sind nun quasi der Appendix und irgendwie auch die Essenz des Werkes. Ein Erdbeben hatte die Stadt 1966 nahezu komplett zerstört. In der Folge entstand so etwas wie ein Open-Air-Museum sozialistischer Baukunst: Die Planer, so Meuser in seinem Architekturführer, konnten ihre Vision einer neuen Stadt als Symbol sowjetischer Modernität in Asien umsetzen. In diesem Versuchslabor moderner Architektur sind heute viele öffentliche Gebäude aus dieser Zeit nicht mehr erhalten oder stark überformt – die unzähligen Plattenbauten sind dagegen überwiegend im Originalzustand erhalten.

Bei diesen fällt vor allem die reiche Formensprache ihrer Mosaike ins Auge. »Sie lehnen sich an die islamische Ornamentik an, die man beispielsweise auf dem Registan, dem Hauptplatz von Samarkand, findet«, erläutert Bezjak. »Das gibt es in der Form und Intensität in keiner anderen Stadt. Als lokalen Umgang mit Sozialismus finde ich das sehr aufschlussreich. Man fand hier offenbar einen eigenen Weg, mit dem aufoktroyierten System aus Moskau umzugehen.« Und er weist auf ein weiteres Unikum hin: die Betonteile auf den Frontfassaden, die zur Abschattung dienen. »Schließlich hat Taschkent rund 350 Sonnentage im Jahr.«

Wenn Hässliches ins Schöne kippt

Roman Bezjak hat festgestellt, dass Menschen seiner Generation – und älter –das Projekt immer eher skeptisch beurteilten. »Weil in ihren Augen diese Architektur für einen überkommenen Staat stand, der repressiv war. Jüngere Leute, darunter auch einige unserer Studierenden, hatten diesen ideologischen Ballast nicht und fanden: Das sieht in seiner Geste doch interessant aus!« Und es stünden letztlich große gesellschaftliche Ideen hinter den Gebäuden: Gleichheit und Brüderlichkeit, die, wenn nicht gelebt, so immerhin simuliert worden seien.

Auch Karl Rosenkranz‘ »Ästhetik des Hässlichen« hatte Roman Bezjak bei seiner Arbeit stets im Hinterkopf. »Dieser Hegel-Schüler hat über den Kippmoment geschrieben, wo sich Hässlichkeit in Schönheit verwandelt. Und er beschreibt Hässlichkeit nicht als die bloße Abwesenheit von Schönheit, sondern als ihre positive Negation. Diese ambivalente Aussage ist mir sehr wertvoll geworden.«

Ein nationalistisches Disneyland

Roman Bezjaks nächstes Großprojekt thematisiert abermals die politischen Implikationen von Architektur, diesmal sozusagen auf der Gegenseite: »Es geht dabei um Rekonstruktion.« Den Grundstein dafür fand er in »Skopje 2014«. Das (unvollendete) Neugestaltungs-Projekt des damaligen nordmazedonischen Ministerpräsidenten Nikola Gruevski für die Hauptstadt des Landes sah Denkmäler für »Nationalhelden« wie Alexander den Großen sowie Bauten im Stil des Klassizismus und Neobarock vor. »Eine Architektur also, die es dort nie gegeben hat«, so Bezjak. »Das Ergebnis war eine Art nationalistisches Disneyland.«

Superdutch und Berliner Schloss

Der Fotograf will Tendenzen dieser Bewegung in Europa nachweisen. »Während eines Forschungssemesters war ich dazu bereits in den Niederlanden, in Polen, der Ukraine und im Baltikum«, berichtet Bezjak. »Es gibt viele verrückte Beispiele wie den Stil des Superdutch oder die Modellstadt Poundbury in Südwest-England.« Natürlich zählt er auch deutsche Projekte wie die Neue Frankfurter Altstadt, die Schloss-Arkaden Braunschweig, Frauenkirche und Neumarkt in Dresden sowie das Berliner Schloss zum Phänomen der Rekonstruktion. »Wenn in einer Gesellschaft so gebaut wird«, folgert Bezjak, »hat doch die Zukunft als ein Versprechen einer besseren Welt stark an Wert eingebüßt. Stattdessen geschieht eine Hinwendung zur Vergangenheit.«

Gütsel RSS Feed

Gütsel RSS Feed